過程 |

学習活動 |

指導上の留意点(・)、評価規準と評価方法(◎○)

算数的活動(◇)、ICT利活用(◆) |

つかむ |

1 本時の課題を捉える。

|

| ◇ |

2種類の三角定規の共通点を考えさせ、両方とも3つの角の大きさの和が 180°であることをつかませる。(ア) |

・ |

他の三角形でも 180°になるかと問い掛け、課題を提示する。 |

|

| 三角形の3つの角の大きさの和が 180°になるか確かめよう。 |

|

見通す |

2 解決の見通しをもつ。

| |

《予想される児童の考え》 |

| |

・ |

敷き詰める。 |

| |

・ |

3つの角を切って1点に集める。 |

| |

・ |

分度器で角度を測る。 |

|

・ |

三角形の内角の和を求める方法として、どのような方法が考えられるか発表させる。 |

|

自力解決 |

3 自力解決をする。

| |

・ |

それぞれの方法で、3つの角の大きさの和が180°になることを調べる。 |

| |

|

|

| |

|

| |

|

| |

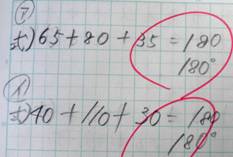

「十分満足できる」状況(A)と判断したノート記述の例 |

|

| ◇ |

前時で敷き詰めに用いた2種類の三角形について、自分が考えた方法で確かめさせる。(ア) |

| ◇ |

確かめた方法とその結果が、友達にも分かるようにノートに書かせる。(イ) |

・ |

早く終わった児童は、他の方法でも確かめるように促す。 |

| |

|

○ 三角形を敷き詰めたり、三角定規の角の大きさを調べたりして、三角形の内角の和が180°になることを帰納的に考え、説明している。

【数学的な考え方】(観察、ノート)

A 敷き詰めに用いた2種類の三角形と自分でかいた三角形の角の大きさについて調べ、内角の和が180°になることを記述している。

B 敷き詰めに用いた2種類の三角形の角の大きさについて調べ、内角の和が180°になることを記述している。

〔「努力を要する」状況(C)と判断した児童への指導〕

敷き詰めに用いた三角形の3つの角を切り取って1か所に集めて、どのようになっているか確認させ、もう1つの三角形でも確かめさせる。 |

| ※ |

前時に「努力を要する」状況(C)であった児童が「おおむね満足できる」状況(B)となるよう指導し、本時において「十分満足できる」状況(A)になった児童がいれば記録に残す。 |

|

学び合い

|

| 4 |

全体の場で、確かめた方法とその結果を発表し合い、三角形の角の性質をまとめる。 |

|

◆ |

電子黒板を用いて児童のノートを拡大提示し、それを使って説明させる。 |

・ |

確かめた方法と結果について、児童の発表を基に表を用いてまとめていく。 |

・ |

どの三角形も、いろいろな方法で調べた結果、内角の和が180°になったことを確認させる。 |

|

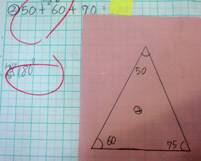

5 適用問題を解く。(教科書p4[1])

| |

・ |

早く解決ができた児童は、答えの求め方をペアで説明し合う。 |

「ペアで説明し合う様子」

|

・ |

測定せずに、計算で求めることを確認する。 |

| ◇ |

①③の問題は、全体の場で求め方を説明させ、その後②④に取り組ませる。個人での解決が終わったペアには、答えをどのようにして出したか、互いに説明させる。(イ) |

◎ 三角形の内角の和を基に、三角形の角の大きさを計算で求めることができる。【技能】(観察、ノート)

A 角の大きさを計算で求め、更に外角についても計算で求めることができる。

B 角の大きさを計算で求めることができる。

〔「努力を要する」状況(C)と判断した児童への指導〕

三角形の内角の和が180°であることを確認し、180°から分かっている2つの角の合計をひけばよいことに気付かせる。 |

|

ま

と

め |

6 本時の学習を振り返り、算数日記を書く。

|

・ |

授業で分かったことや感想、これから気を付けたいことや更に調べてみたいことなどを書かせるようにする。 |

|