2 研究の実際

(3) 児童生徒のソーシャルスキルに関するアンケート調査

|

|

|

(イ) アンケート結果の分析 |

| |

児童生徒用アンケートは、児童生徒自身が自己評価をして回答するものです。その結果を基に、児童生徒のソー

シャルスキル獲得状況を判断し、分析を行いました。

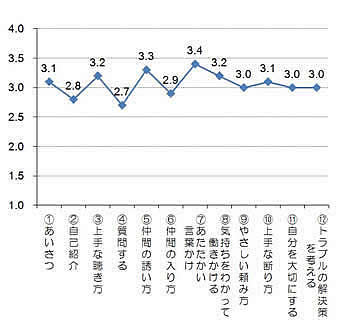

それぞれの質問項目を12の基本スキルに分類し、「よくしている・よくできている」を4点、「だいたいしている・だい

たいできている」を3点、「あまりしていない・あまりできていない」を2点、「ほとんどしていない・あまりしていない」を

1点として集計し、12の基本スキルごとに平均値を求めました。

|

| |

|

○ 発達の段階ごとの基本スキルの獲得状況と考察 |

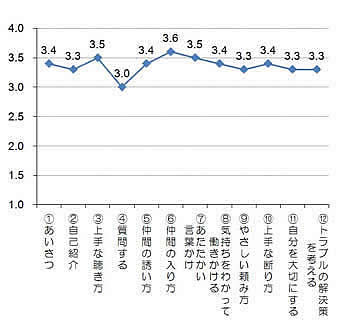

〔グラフ1〕

児童のアンケート結果(小学校2年生児童387名)

|

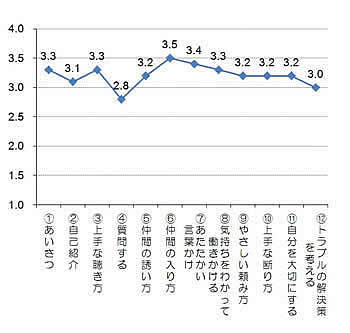

〔グラフ2〕

児童のアンケート結果(小学校3年生児童411名)

|

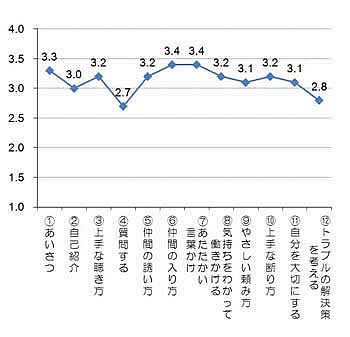

〔グラフ3〕

児童のアンケート結果(小学校5年生児童416名)

|

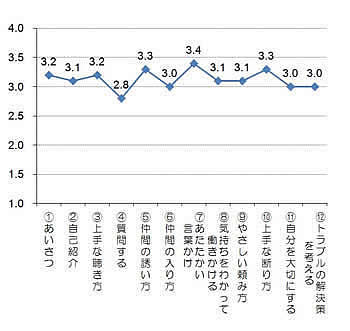

〔グラフ4〕

生徒のアンケート結果(中学校1年生生徒424名)

|

〔グラフ5〕

生徒のアンケート結果(高等学校1年生生徒396名)

|

|

〔表1〕「④質問する」に関する具体的質問項目の結果

質 問 項 目 |

小学校

低学年 |

小学校

中学年 |

小学校

高学年 |

中学校 |

高等学校 |

| 分からないことがあるとき、だれかに質問する |

3.2 |

3.0 |

3.0 |

3.1 |

3.1 |

| 質問する内容をはっきりさせてから質問する |

3.3 |

3.1 |

3.1 |

2.9 |

2.7 |

| 質問する内容を整理し、順序だてて質問する |

- |

- |

- |

2.8 |

2.7 |

| 「今、質問していいですか」などと、言ってから質問する |

2.6 |

2.4 |

2.1 |

2.4 |

2.4 |

|

《考察》

どの発達の段階でも最も低い基本スキルは「④質問する」です。「④質問する」に関する質問項目の中で、すべての発達の段階で低いのは「相手に今質問してよいかどうか尋ねてから質問する」です。このことから、日常生活の中で相手の状況を考えずに質問している児童生徒の姿がうかがえます。〔グラフ1〕〔グラフ2〕〔グラフ3〕〔グラフ4〕〔グラフ5〕〔表1〕

小学校低・中・高学年で最も高いのは「⑥仲間の入り方」です。遊びを通して社会性を身に付けていく小学生は、集団活動に対して主体的にかかわろうとしていると考えられます。

〔グラフ1〕〔グラフ2〕〔グラフ3〕

小学校高学年・中学校1年・高等学校1年で最も高いのは「⑦あたたかい言葉かけ」です。相手の気持ちに配慮し、安定した人間関係を維持するために「⑦あたたかい言葉かけ」を使うことが多いと考えられます。〔グラフ3〕〔グラフ4〕〔グラフ5〕

小学校高学年で最も高いのは、「⑥仲間の入り方」「⑦あたたかい言葉かけ」の両方です。小学校高学年では、自分から行動することと、友達の気持ちを考えて行動することが、同時に表れるようになると考えられます。〔グラフ3〕

|

|

| |

|

○ 発達の段階での基本スキルの獲得状況の推移と考察 |

| |

①発達の段階とともに下がる基本スキル、②発達の段階で変化がない基本スキル、③中学校で上がる基本スキルにおいて、特に顕著なものを抽出して分析をしました。 |

①発達の段階とともに下がる基本スキル |

| |

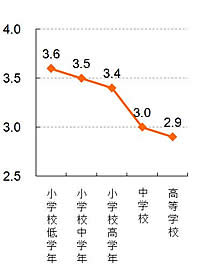

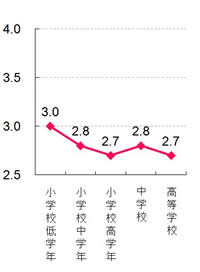

〔グラフ6〕

①あいさつ

|

〔グラフ7〕

⑥仲間の入り方

|

〔グラフ8〕

⑨やさしい頼み方

|

《考察》

発達の段階とともに、次第に下がっていく基本スキルは「①あいさつ」「⑥仲間の入り方」「⑨やさしい頼み方」の3つです。児童期以降は、同年代の児童生徒と比較して自分を見るようになるため、小学校から中学校1年にかけて、自分ができることとできないことを客観的に認識できるようになります。そのため、発達とともに、アンケート結果が低くなっていく可能性があります。〔グラフ6〕〔グラフ7〕〔グラフ8〕

そのような中でも 「⑥仲間の入り方」は、「①あいさつ」や「⑨やさしい頼み方」に比べると、小学校高学年から中学校1年にかけて下がり方が大きくなっています。このことから、自分から声を掛け、新しい人間関係を形成しようとする生徒が減っていることが考えられます。また、自分が属していない集団から受け入れられるかどうかという不安を感じて、行動することをためらっていることが考えられます。発達とともに、新しい人間関係の形成には消極的になっていると考えられます。〔グラフ6〕 |

|

| |

|

②発達の段階で変化がない基本スキル |

| |

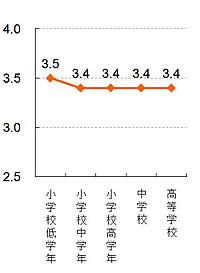

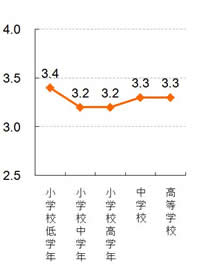

〔グラフ9〕

⑦あたたかい言葉かけ

|

《考察》

発達の段階を問わず、ほとんど変化がない基本スキルは「⑦あたたかい言葉かけ」です。小学校中学年以降同じ値で推移しているのは、相手の気持ちを受け止めて、相手との関係を深めるために、このスキルが日常生活でよく使われているからだと考えられます。小学校中学年以降、このスキルが児童生徒にとって人間関係を形成するための重要なスキルとなっていると考えられます。〔グラフ9〕

|

|

| |

|

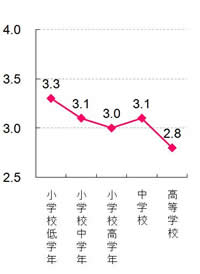

③中学校で上がる基本スキル |

| |

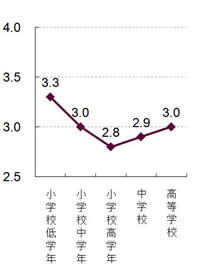

〔グラフ10〕

②自己紹介

|

〔グラフ11〕

④質問する

|

〔グラフ12〕

⑩上手な断り方

|

〔グラフ13〕

⑤仲間の誘い方

|

〔グラフ14〕

⑫トラブルの解決策を考える

|

|

《考察》

いったん上がる基本スキルは「②自己紹介」「④質問する」「⑤仲間の誘い方」「⑩上手な断り方」「⑫トラブルの解決策を考える」の5つで、すべて中学校1年で上がるという特徴があります。これらのスキルは、小学校卒業、中学校入学をきっかけとして使う機会が増えるスキルだと考えられます。そのため、児童生徒が経験の中で自分なりに獲得しているスキルである可能性があります。〔グラフ10〕〔グラフ11〕〔グラフ12〕〔グラフ13〕〔グラフ14〕

「②自己紹介」「④質問する」「⑩上手な断り方」の3つの基本スキルは中学校1年でいったん上がった後、高等学校1年で下がるスキルです。「④質問する」「⑩上手な断り方」に比べて

「②自己紹介」が大きく下がったのは、高等学校1年の質問項目の内容に「初対面」という条件を加えたためであると考えられます。初対面という場面に、生徒が難しさを感じた可能性があります。〔グラフ10〕

「⑤仲間の誘い方」「⑫トラブルの解決策を考える」の2つの基本スキルは、高等学校1年でも変わらない、または上がるスキルです。この2つのスキルは、高等学校1年の生徒が使う機会の多いスキルである可能性があります。いろいろな学校から生徒が集まって、新しい集団を形成したり、特定の仲間集団の中で、さらに濃密な人間関係を形成したりしようとするときに、必要となるスキルであると考えられます。特に「⑫トラブルの解決策を考える」は、小学校高学年以降、大人になるにつれて高まっていくスキルであることを裏付ける結果となりました。〔グラフ13〕〔グラフ14〕

|

|

|

Copyright(C) 2011 SAGA Prefectural Education Center. All Rights Reserved.

最終更新日:2011-03-30 |

|