新学習指導要領から

|

〔国語科に求められていること〕

◆国語に対する関心を高め、国語を尊重する態度を育成すること

◆実生活で生きて働き、各教科等の学習の基本ともなる国語の能力を育成すること

◆言語文化に親しむ態度を育成すること

〔国語科改訂の要点は〕

| ○ |

自ら学び、課題を解決していく能力の育成を重視し、指導事項については学習過程が明確化されました。 |

| ○ |

「話すこと・聞くこと」「書くこと」「読むこと」の各領域の内容に言語活動が具体的に例示され、指導事項を言語活動例を通して指導することが一層重視されています。 |

| ○ |

指導内容を螺旋的・反復的に繰り返しながら学習し、能力の定着を図るために、重点を置くべき指導内容を明確にし、その系統化が図られています。 |

| ○ |

伝統的な言語文化に関する指導の重視や読書活動の充実が求められています。 |

| ○ |

漢字指導や書写の指導の改善が求められています。 |

|

| 全国学力・学習状況調査及び佐賀県小・中学校学習状況調査の結果から |

〔学習状況調査から見える佐賀県の生徒の課題〕

○文章を正確に理解する能力や言葉で適切に表現する能力が定着していない。

○相手や目的に応じて、情報を取捨選択したり、適切に表現したりすることが苦手である。

○身に付けた知識・技能を条件に応じて活用する力が身に付いていない。 |

|

〔求められる指導〕

生徒の実態に応じて適切な言語活動を単元に位置付け、言語活動を通して知識・技能の習得とそれらを活用する学習を行う必要があります。 |

|

| 本研究の考え方 |

〔生きて働く言語能力とは〕

「実生活の様々な場面において、生徒自身が直面した課題を主体的に解決することに資する国語の能力」と、 本研究ではとらえました。

〔生きて働く言語能力の育成過程〕

「生きて働く言語能力」の育成にも段階があると考えます。学習者の発達の段階を踏まえた学習の系統性を重視し、学校段階・学年段階ごとに具体的な場面を想定した指導が必要です。小学校では日常生活の場面を、中学校では社会生活の場面を、高等学校では社会人として要求される場面を想定した言語活動を授業の中に位置付けた学習指導が求められると考えます。 |

| 生きて働く言語能力の育成過程 |

| |

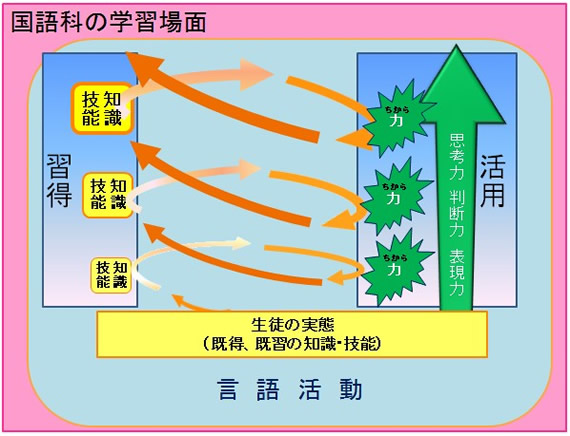

| 以上のことを踏まえ、「生きて働く言語能力」の育成を目指して、基礎的・基本的な知識・技能を習得させ、それを活用する学習を通して思考力・判断力・表現力を育成する中学校国語科の学習指導の在り方についての研究を進めることとしました。国語科の学習場面で、言語活動の充実を図ることが、結果として学習者の発達の段階に応じた「生きて働く言語能力」を育成することにつながると考えます。 |

〔言語活動の充実〕

国語科においては、発達の段階に応じた言語活動を行う能力を育成することが求められています。

中学校国語科において、社会生活の場面を想定した言語活動を単元に位置付けることは社会生活に生きて働く言語能力の育成につながると考えます。各領域の能力が相互補完的に活動を支える言語活動の機能を十分に理解し、課題解決につながる活動になるよう工夫することで、活動は充実したものになります。また、生徒の意欲を喚起し、主体的な学習態度の育成を図ることもできます。 |

習得と活用の関係図 |

|

| 研究の方針 |

そこで本研究では、言語活動の充実を通して、生きて働く言語能力を育成するために、次の点に留意して研究を進めていきます。

| ○ |

身に付けさせたい力を明確にし、生徒が自分の問題として取り組むことができるような課題を設定することを重視する。 |

| ○ |

社会生活の場面を想定し、学習内容の系統性に配慮しながら重点を置くべき指導内容を明確にした活動を設定する。 |

| ○ |

相手、目的や意図、多様な場面や状況といった条件を明らかにするとともに、生徒が学習の見通しをもったり、学習を振り返ったりすることができるような工夫をする。 |

|

|